Foto: © BSVH

Der Weg zur modernen Selbsthilfe

1981 wurde Werner Prüter zum 1. Vorsitzenden gewählt. Zu den ersten Aufgaben des neuen Vorstands gehörte es, den Umbau des neuerworbenen Hauses in Timmendorf zu finanzieren. Stiftungen und Spenden sicherten die aufwendigen Umbaukosten. Viele Mitglieder erwarben damals symbolische „Bausteine“ für 10 DM. Das neue Haus sollte Alfons-Gottwald Haus heißen, nach dem früheren Vorsitzenden des DBV, der engagiert für das Blindengeld kämpfte.

1984 konnte mit dem Bau begonnen werden, am 3. August 1985 nahm das Haus seinen Betrieb auf. Das Haus Sonneneck wurde geschlossen. Mittlerweile hatte sich auch die Vereinsarbeit verändert, das Verständnis von Sozialarbeit hatte sich in der Gesellschaft stark gewandelt und das färbte auch auf den Verein ab.

1982 wurde in Harburg die erste Fachtagung entwickelt, ein Gemeinschaftsprojekt des Bezirksamts, des Blindenvereins und des IRIS. Die Bezirksämter luden Blindengeldempfänger ein, die sich über medizinische Aspekte, Hilfsmittel, Mobilität und rechtliche Ansprüche informieren konnten. Diese Fachtagungen, die dann noch einige Jahre in den verschiedenen Bezirken durchgeführt wurden, fanden gute Resonanz und machten auch den Verein bekannter. Ende der 80er Jahre zogen sich die Bezirksämter aus der Zusammenarbeit zurück. Auch in der Geschäftsstelle änderte sich vieles, 1983 wurde der erste Zivildienstleistende eingestellt, damit nahm der mobile soziale Dienst seinen Anfang. 1986 stellte der Verein nach langer Diskussion den ersten Sozialarbeiter ein, der die ehrenamtlichen Mitarbeitenden unterstützen sollte. Ein Arbeitsschwerpunkt war die Betreuung

der Neuerblindeten. Die Geschäftsstelle wächst ein Jahr später, mittlerweile war Karl Busenbender 1.Vorsitzender, wurde der erste Geschäftsführer eingestellt, der mit seiner Tätigkeit den Vorstand entlasten sollte. Und es gab viel zu tun: Ein Großprojekt war damals der Umbau des neuen Vereinshauses, das alte Haus in der Wagnerstraße war zu klein geworden, zumal eine feste Hilfsmittelausstellung geplant war. Die Idee, eine Hilfsmittelausstellung einzurichten, verfolgte der Verein schon seit einigen Jahren. 1982 kam ein Info-Bus des DBV

nach Hamburg, die Resonanz war so positiv, dass man eine ständige Hilfsmittelausstellung anbieten wollte. Mit dem Erwerb des neuen Hauses im Holsteinischen Kamp war die Voraussetzung endlich geschaffen. Die Zeit, die es dauerte, bis das Haus umgebaut wurde, nutzte man, um sich in anderen Hilfsmittelzentren zu informieren und die eigene Ausstellung zu planen. Am 4. Januar 1989, dem 80. Geburtstag des Vereins, wurde das Haus eingeweiht. Drei Monate zuvor hatte eine Hilfsmittelberaterin ihre Arbeit aufgenommen.

Ende der 80er Jahre kam ein weiterer Schwerpunkt in der Vereinsarbeit hinzu, die Seniorenarbeit. 1987 fuhren Teile des Vorstands und der Geschäftsführer zu einem Kongress „Alte Menschen mit Behinderung - Behinderte Menschen im Alter“, ein Jahr später ergab eine statistische Auswertung, dass 65,5 Prozent der Mitglieder 60 Jahre und älter sind. Dies führte zu dem Beschluss, die Betreuung dieses Personenkreises zu intensivieren. Das Projekt SEGeN (Selbsthilfe, Engagement,

Gerontologie – eine Notwendigkeit) wurde entwickelt. Den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wurde eine einwöchige Fortbildung „Lernen

im Alter – Lernen über das Alter“ angeboten, 1990 wurde die erste hauptamtliche Seniorenberaterin eingestellt. Ab da bot der Verein regelmäßig Veranstaltungen speziell für Senioren an.

Aus dem Blindenverein wird der BSVH

Ebenfalls seit den 80er Jahre nahm der Verein auch verstärkt die Interessen seiner sehbehinderten Fördermitglieder in den Blick, zum Beispiel beim Thema Verkehrssicherheit. Ende 1989 kam es dann zu einer neuen Situation. Der DBV empfahl kurz nach der Maueröffnung seinen Landesvereinen, Mitgliedszeiten der Blindenorganisationen

der DDR anzuerkennen, und in diesem Zusammenhang empfahl man den Vereinen auch, sich mehr für Sehbehinderte zu öffnen, da die Organisationen der DDR auch Sehbehinderte als ordentliche

Mitglieder anerkannten. 1991 kam es zu einer ersten Satzungsänderung, danach konnten auch „Sehbehinderte mit einem Grad der Behinderung von 70 Prozent allein für die Sehbehinderung“ aufgenommen werden. Dies entspricht einem Restsehvermögen von 10 Prozent. 1996 entschied die Generalversammlung, die Bezeichnung Blindenverein durch den Namen „Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. –

Selbsthilfeorganisation der Blinden und Sehbehinderten“ zu ändern, drei Jahre später kam es zu einer erneuten Satzungsänderung, ordentliche Mitglieder konnten nun auch „Sehbehinderte mit maximal 3/10 Sehvermögen auf dem besseren Auge“ werden. Diese Entscheidung führte zu einem Anstieg der ordentlichen Mitglieder um 19,5 Prozent. Zusätzlich wurden Angebote für sehbehinderte Menschen entwickelt. In den 90er Jahren wurde das Amt der Sehbehindertenbeauftragten und eine Sehhilfen-Beratung eingeführt.

Die Hilfsmittelmessen werden eingeführt

Anfang der 90er Jahre liefen die Fachtagungen (s.o.) aus und der Verein entwickelte neue Veranstaltungsformen. 1993 veranstaltete der BSVH erstmals eine Messe, die elektronische Hilfsmittel zeigte. Verschiedene Hersteller wurden dazu eingeladen und präsentierten ihre Produkte. 1996 kam eine zweite Messe hinzu, auf der Hilfsmittel des täglichen Bedarfs ausgestellt wurden. Eine dritte Messe, die es seit 2007 gibt, richtet sich an sehbehinderte Menschen. Hier können sie sich zu Lupen und Spezialleuchten präsentieren. Diese drei Messen werden bis heute jährlich durchgeführt und heißen mittlerweile Überblick (elektronische

Hilfsmittel), Rundblick (Hilfsmittel des täglichen Bedarf) und Durchblick

(Lupen und Spezialleuchten). Ein weiteres Angebot, das in den 90er

Jahren entwickelt wurde, war das Blindeninformationszentrum (BLIZ). Anfangs sollten Texte in Punktschrift für die Mitglieder umgesetzt werden. Im Laufe der Jahre kamen weitere Aufgaben hinzu, z.B. die Entwicklung der Wahlschablonen.

Aus dem Alfons-Gottwald-Haus wird das AURA-Hotel

Mitte der 90er Jahre ging die Auslastung des Alfons-Gottwald-Hauses

zurück und konnte auch mit kleinen Verbesserungen im Angebot nicht aufgehalten werden. Der Vorstand prüfte verschiedene Alternativen und da andere Landesverbände mit Häusern ähnliche Probleme hatten, gründete man einen gemeinsamen Arbeitskreis. In diesem Arbeitskreis

wurden alle Möglichkeiten diskutiert, angefangen von der Überlegung, die Häuser aufzugeben und das gewonnene Geld für andere Aufgaben zu verwenden, bis hin zu der Alternative, den Standard der Häuser anzuheben und sie attraktiven Hotels umzubauen. Da das Haus in Timmendorfer Strand und die gemeinsam verbrachte Zeit für viele Mitglieder einen hohen Stellenwert hatte, entschied der BSVH im Sommer 1999 das Timmendorfer Haus umzubauen. Es sollte ein Hotel werden, das sich in besonderer Weise auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Menschen einstellt. Am 18. April 2001 wurde das umgebaute Haus neu eröffnet, 2001 einigten sich die Landesverbände auf den Namen AURA-Hotel als gemeinsames Markenzeichen.

Neue Geschäftsstelle, neue Aufgaben

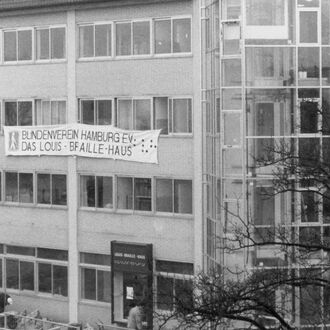

Die Angebote und die Zahl der Mitarbeiter*innen in der Geschäftsstelle wuchsen in den 90er Jahren stark an, Ende der 90er Jahre war das Louis-Braille-Haus eigentlich schon zu klein. Um kundenfreundlicher zu werden, wollte man einen Besucherempfang einbauen. Es war schwierig, einen Kompromiss zu finden, ohne Raum einzuschränken. 2001 ergab sich die Möglichkeit, das Nachbarhaus günstig zu erwerben. Die Umbaupläne wurden sofort gestoppt. Ende 2002 konnte der Verein zwei Nachbarhäuser erwerben und damit planen. Der Umbau verzögerte sich jedoch erheblich, weil die Baubehörde lange brauchte, um grünes Licht zu geben. Am 15. Oktober 2005, konnte endlich die Einweihungsparty für die Mitglieder gefeiert werden. Mittlerweile war die Geschäftsstelle weiter gewachsen, 2002 beschloss der Vorstand, sich mit einer eigenen Beratungsstelle an dem Projekt BIK (barrierefrei informieren und kommunizieren) zu beteiligen. Das Ziel ist die barrierefreie Gestaltung von Internetauftritten. Anfang der 2000er Jahre musste sich der BSVH leider wieder mit dem Thema Blindengeld beschäftigen. 2003 unterstützte man noch andere Landesvereine beim Kampf gegen Kürzungen. In Hamburg war Wahlkampf und diese kein Thema. Das änderte sich nach der Bürgerschaftswahl 2004, nun plante auch Hamburg Kürzungen. Der BSVH versuchte zu verhandeln und kämpfte mit der Kampagne „Blind gestrichen“. Es gab Demonstrationen, Flugblattaktionen, Presseerklärungen und gemeinsame Aktionen mit anderen Organisationen, die ebenfalls von Kürzungen betroffen waren. Am Ende half es nichts, die Bürgerschaft kürzte im Dezember 2004 das Blindengeld um 137,00 Euro. Die Aktionen rund um das Thema Blindengeld machten deutlich, wie wichtig kontinuierliche Pressearbeit ist. 2005 beschloss der Vorstand deshalb die Einstellung eines Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, der 2007 auch angestellt wurde. 2009 feierte der Verein seinen 100 jähriges Jubiläum mit zahlreichen Aktionen und einem Empfang im Rathaus.